Колонка эксперта

Юра Николаев

Издатель журнала Мобилити

Запретить и зарегулировать [электросамокаты и каршеринг]. История ходит по кругу

История ходит по кругу — именно эта фраза крутится в голове, когда я смотрю на то, что сейчас происходит с электросамокатами в России. Не в первый раз общество в страхе перед очередным технологическим сдвигом начинает вибрировать.

Где лгут и себе, и друг другу, и память не служит уму, история ходит по кругу из крови – по грязи – во тьму.

Гарики на каждый день, Игорь Губерман, 1992

История технологий — это история запретов

В истории есть много примеров, когда корпоративное лобби, консервативная или излишне осторожная политика и неверно сформированное общественное мнение тормозили технологический прогресс, а иногда и убивали целые отрасли в зародыше.

Автопром, электромобили, биотопливо, синтетическое топливо, переменный ток, антибиотики, вакцины, печатные машинки и даже персональные компьютеры. Вот лишь небольшой список фундаментально важных для нас сегодня отраслей, которые встречали политическое, картельно-монопольное и/или общественное сопротивление. Часть из них так и остались эмбрионами, часть затормозились в развитии, потеряв драгоценное время.

Каноничный пример — Red Flag Act 1865 года в Великобритании.

Автомобиль обязан был двигаться со скоростью не более двух миль в час, а перед ним на расстоянии 50 метров шёл человек с красным флагом.

Другой пример — Швейцария. В кантоне Граубюнден с 1900 по 1925 год автомобили были полностью запрещены. Пока другие страны строили автобаны и развивали промышленность, жители четверть века продолжали ходить пешком и ездить верхом.

На фотографии из Государственного архива Граубюндена автомобиль тащат лошади через деревню Scuol-Tarasp (1909) — классический кадр, которым иллюстрируют кантональный запрет на автомобили.

Нет-нет, не подумайте, что я сравниваю транспортный шеринг с антибиотиками или персональными компьютерами. Я, в целом, нахожусь в здравом рассудке. Даже если очень постараться — подогнать все факты, включить фантазию и придумать новых, — ничего не выйдет: масштаб влияния на человечество несопоставим. Но 620 миллионов километров, которые проехали пользователи шеринговых электросамокатов в России в 2024 году, о чем-то, да должны говорить.

Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие и диффузия инноваций

Почему отдельные люди и целые группы искренне, без внешнего давления или финансирования, надевают шапочки из фольги и вступают в эпическую битву с вышками 5G?

Есть две классические модели.

Пять стадий принятия неизбежного Элизабет Кюблер-Росс (1969): отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Сначала она описывала реакцию на личные кризисы, но модель хорошо объясняет и социальные перемены.

Наблюдая за тем, что происходит сейчас, можно сделать вывод — часть общества находится в острой фазе перехода между гневом и торгом, желая либо полностью запретить сервисы, либо максимально их ограничить. Мы (не конкретно мы, а человечество в целом) уже не раз проходили аналогичный виток истории.

Теория диффузии инноваций Эверетта Роджерса (1962): инноваторы, ранние последователи, раннее большинство, позднее большинство, отстающие. Эта модель учитывает статус, возраст, доступ к информации и уровень доверия к источникам.

Инноваторы

Первые 2,5% пользователей. Часто молоды, с высоким доступом к информации, мобильны, любят пробовать новое ради эксперимента.

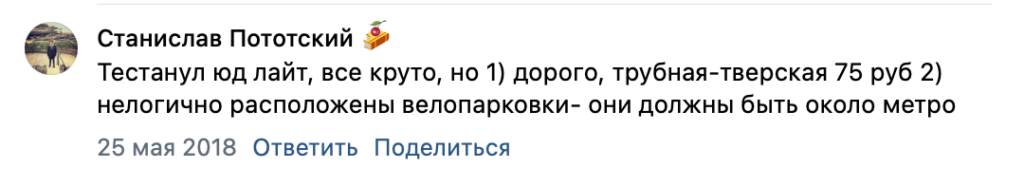

Например, в мае 2018 года в России запустились первые кикшеринги — Делисамокат и YouDrive Lite. Это комментарий одного из первых пользователей.

Ранние последователи

13,5% пользователей. Уважаемые лидеры мнений, принимают инновации осознанно, формируют пример для других.

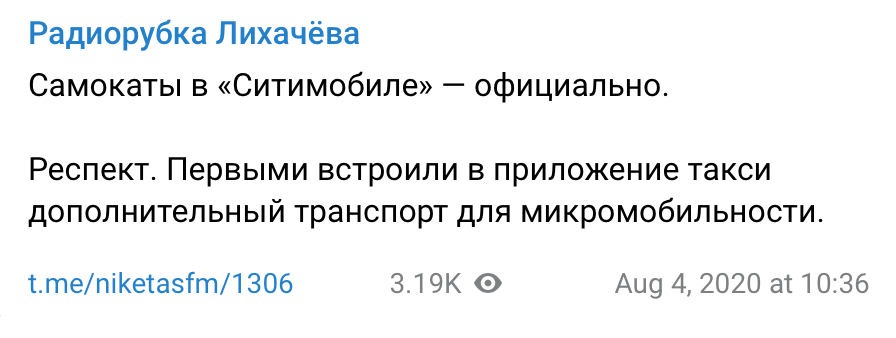

В 2020 году медиаменеджер и блогер Никита Лихачёв одним из первых поддержал развитие микромобильности.

Раннее большинство

34% пользователей. Более осторожны, но начинают использовать, когда технология доказала ценность и надёжность.

| К 2022 году среди сервисов кикшеринга сформировалась тройка лидеров, большинство стало обращать внимание на сервис и интересоваться условиями. |

Позднее большинство

34% пользователей. Скептичны, принимают инновации из-за давления окружения или потому что «все уже пользуются».

В 2023 году рынок кикшеринга резко вырос по всем параметрам. Сервисами аренды электросамокатов в России пользовалось порядка 21 млн человек.

Отстающие

16% пользователей. Очень консервативны, ориентируются на традиции, часто старше возрастом, с низким доверием к новым источникам информации.

Так, лет 10–15 назад я бы не поверил, что мой дедушка, которому сейчас 89 лет, будет созваниваться со мной по Телеграму через iPad. И у него, знаете ли, неплохо получается. У каждого, кто читает это, есть аналогичные примеры «позднего большинства» или «отстающих». Судя по всему, они были, есть и будут. В этом проблемы нет. Она возникает тогда, когда «вес» или масштаб голоса «отстающих» настолько велик, что полностью блокирует инновации или регулирует их до полусмерти.

Запретить нельзя регулировать

Каждый раз, когда кто-то говорит, что самокаты или каршеринг нам не нужны, я улыбаюсь и вспоминаю мем с бабушкой, которой «не нужон интернет».

- Запретить — любимое слово и действие армии диванных воинов света. Они почему-то верят, что запрет — решение всех проблем.

- Запретить — значит публично сообщить: «Я с этим ничего не могу сделать. Моих компетенций, ресурсов, воображения, политической воли и смелости не хватает, чтобы разрулить проблему и найти win-win для всех».

- Запретить — это очень простой путь. Простой и понятный. Из той же когорты, что и «нет тела — нет дела». Только здесь: «нет проблемы — нет проблемы».

Такой взгляд на технологический прогресс легко объяснить: геронтократия, склонность к консерватизму и застою, беспомощность и неспособность принимать решения и брать за них ответственность среди чиновников.

Алкоголь можно. Самокаты нельзя. Где логика?

Итак, запретить — это очень простой путь. Простой и понятный. Из той же когорты, что и «нет тела — нет дела». Только здесь: «нет проблемы — нет проблемы». Если бы этот подход применялся во всех сферах жизни, под полный запрет неминуемо попали бы алкоголь и любые никотиносодержащие продукты.

По оценкам ВОЗ и российских исследователей, около 20–25% всех смертей в России прямо или косвенно связаны с алкоголем. Это примерно 400 тысяч человек в год: разрушенные семьи, насильственные смерти, мучительные болезни. И — ничего. Где же диванные воины, топящие за сухой закон? Почему доказанно опасный алкоголь — «норм», а электросамокаты — «зло»?

Мы это уже проходили. Как Россия боялась каршеринга

В 2015–2021 годах, в период бурного роста каршеринга, происходило то же самое. Соцсети, СМИ, телевидение, чиновники и общество коллективно сходили с ума. Вместо того чтобы спокойно пользоваться удобным сервисом, каждый под микроскопом рассматривал любой инцидент — аварию, штраф, повышение стоимости и т. д.

В этом году каршерингу в России исполнилось 10 лет, если считать с запуска программы «Московский каршеринг». Казалось бы, все успокоились, поняли, что это удобный сервис, а не нарколаборатория с доставкой. Но общество, судя по всему, не может жить спокойно, если не найдёт объект для ненависти.

Ну окей, вы запретили, что дальше?

Проблема запрета выходит далеко за рамки свеженапечатанного локального или федерального акта, недовольства инноваторов и ранних последователей. Она фундаментальна. Наступает момент, когда «директор шлагбаума» теряет контроль не только над подвластной ему реальностью, но и над самим собой.

Мы снова в точке, где любую инновацию проще запретить, чем внедрить, построить

инфраструктуру и научить пользоваться. Появятся летающие дроны для быстрых перемещений — запретим. Изобретут телепорт — тоже запретим. Логика проста: «Наши пра-прадеды ездили на лошадях и не жаловались, зачем нам что-то менять?»

И пока весь мир идёт вперёд, разрабатывая новые способы передвижения, коммуникации, передачи информации, внедряя четырёхдневные рабочие недели, — мы будем сидеть смирно и читать новости о запретах.

На глобальном уровне похожая история происходит с генной инженерией. Пока в России она фактически запрещена, Китай поощряет исследования и инновации в этой сфере. В итоге мы окажемся в мире, где будут «суперкитайцы», превосходящие нас, хранителей традиционных ценностей, во всём: они будут здоровее, сильнее, долговечнее и умнее.

Красные флаги против будущего

Историю лучше всего видно на расстоянии. Не повторяем ли мы сейчас ошибку, выставляя красные флаги арендным самокатам? Ведь именно они могут решать массу, на первый взгляд, неразрешимых проблем — транспортную связность в труднодоступных районах, дефицит инфраструктуры, необходимость покупать дорогие автомобили или личные устройства?

Сегодня идёт локальная битва за каждый миллиметр юридического, физического и социального пространства для самокатов. Но история показывает: на длинной дистанции война против технологического прогресса всегда проиграна.

Главный аргумент противников инноваций (в данном случае — развития СИМ в России) звучит так: «самокаты сбивают, калечат, убивают». Во-первых со статистикой спорить бессмысленно — каждый год аварийность на арендных самокатах снижается. В этом году — во всей стране на 20%, в Москве на 55% по данным ГИБДД. Во-вторых в мире сегодня полно вещей, которые можно считать небезопасными или даже очень опасными, но никому не приходит в голову их запрещать.

Так, по данным ГИБДД, автомобильные аварии уносят жизни десятками тысяч и оставляют калеками сотни тысяч россиян ежегодно. Алкоголь, табак, кухонные ножи, легковоспламеняющиеся лаки для волос, мелкие детали конструкторов, самолеты и бесконечный список вещей, которые нас окружают.

Разница лишь в том, что «битвы» за эти вещи уже состоялись в прошлом. Мы привыкли к ним и поняли, что плюсов от их использования больше, чем потенциальных проблем с безопасностью. Мы принимаем на себя риски каждый раз когда садимся в автобус, самолет или просто выходим из дома. К самокатам, видимо, еще не привыкли и ничего не поняли.

Таким образом, борцы с самокатами, каршерингом, 5G, вакцинамии искусственным интеллектом воюют с ветряными мельницами. Они уже проиграли, просто ещё не поняли этого. Из-за страха, слепой веры в СМИ, консерватизма и геронтократии они тормозят прогресс.

Они пытаются лишить своих же детей — и моих тоже — более качественного и свободного мира.

Делимобиль

Делимобиль Яндекс Драйв

Яндекс Драйв BelkaCar

BelkaCar Ситидрайв

Ситидрайв

Whoosh

Whoosh МТС Юрент

МТС Юрент Яндекс Go

Яндекс Go