Как пишут новости про самокаты в 2025 году? Исследование медиаобраза СИМ

В российских СМИ арендные электросамокаты по-прежнему чаще всего фигурируют как источник проблем. В новостях обсуждают аварии, запреты, штрафы и конфликты с пешеходами. Положительные инфоповоды теряются на общем фоне, хотя за последние годы кикшеринг стал одним из самых массовых и зарегулированных видов транспорта в России.

Только в июне вышло 652 публикации о электросамокатах и сервисах аренды, и в большинстве из них речь шла об авариях и новых ограничениях.

Чтобы понять, как формируется образ электросамокатов в медиа, мы проанализировали публикации из «Медиалогии» за май–июль 2025 года и добавили яркие кейсы прошлых лет. Оценили тональность, выделили основные инфоповоды и зафиксировали типичные ошибки. Ниже собрали ключевые выводы этого анализа.

Из-за чего в медиа искажается реальность

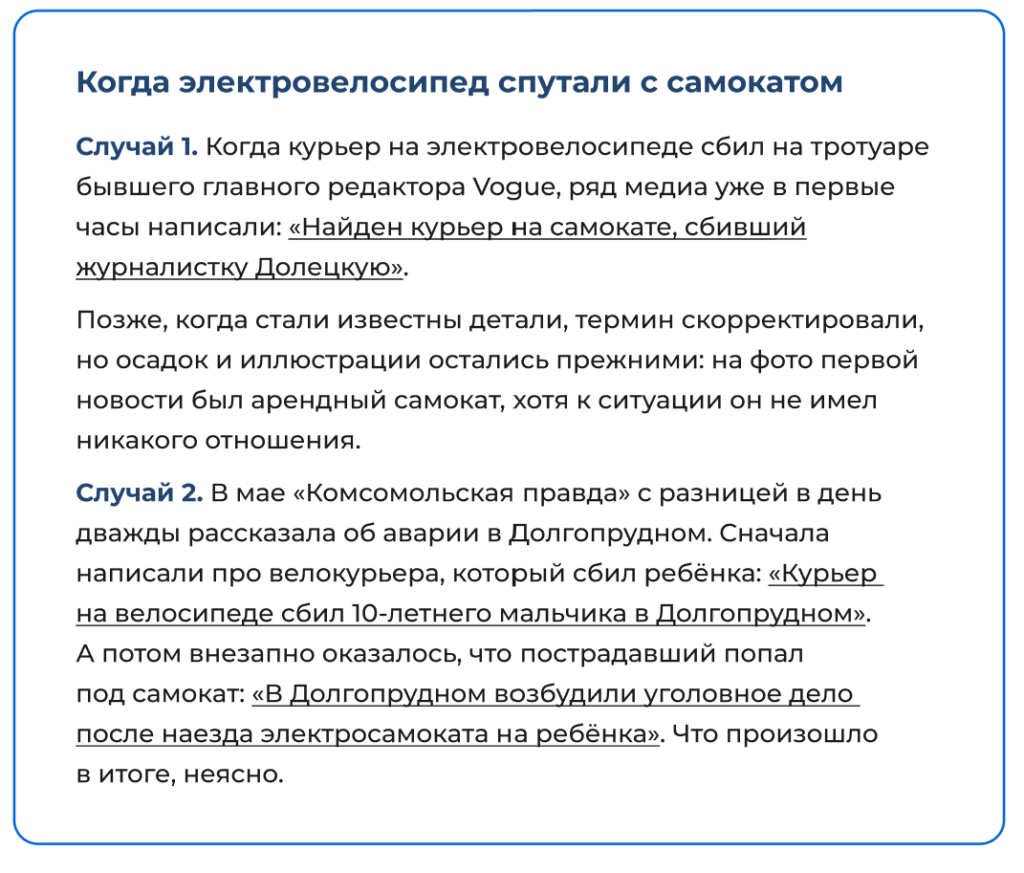

Часто в новостях смешиваются разные понятия: например, не различают частные и арендные СИМ. Или путают велосипеды и электросамокаты, хотя это разные виды транспорта. А статистика аварий без привязки к числу поездок или размеру парка даёт лишь одну картину — рост абсолютного числа ДТП. Без контекста такие данные не позволяют оценить реальные риски и создают тревожный фон.

В итоге получаются сюжеты, которые только усиливают недоверие к микромобильности — не по злобе, а по незнанию.

«Мне кажется, у медиа пока не хватает экспертизы в теме. Они не видят разницы и ценности в том, был самокат прокатным или частным. Сегмент микромобильности молодой — тут ещё не все велополосу от велодорожки отличают, а уже навалились классификации СИМов, разные правила, мощности, вес, комментарии Минтранса. К этому нужно привыкнуть, а редакциям — понять, как читатели реагируют на такие уточнения.

Думаю, есть ещё один момент — реакция на реакцию. СИМы новые, многих пугают, и взвешенное, нерадикальное мнение может просто не «зайти». А если в результате журналистского расследования выяснится, что дело не в самокатах, а в том, что люди нарушают правила (и делали это и до самокатов, и будут делать после) — тема сразу становится не такой острой».

Илья Абросимов

Автор и разработчик проекта Велогород.Онлайн, дата-аналитик «Центра компетенций городской среды», ООО «СпецДорПроект»

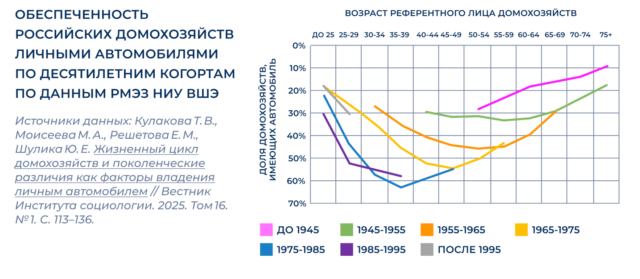

Частных самокатов в России больше, чем кажется

Каждый год спрос на покупку частных электросамокатов растет. За январь-апрель 2025 года в частные руки было продано 180 тысяч электросамокатов, сообщает «Российская газета».

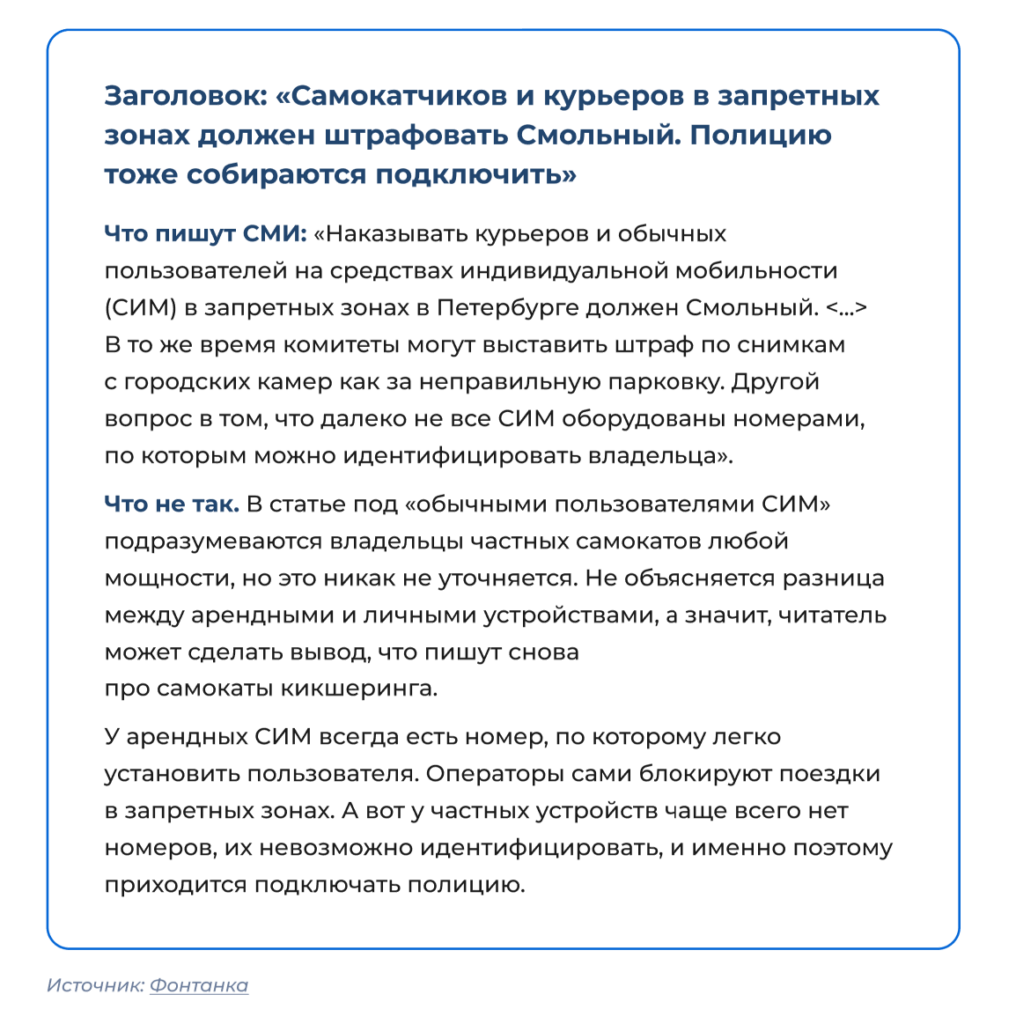

При этом в 93% публикаций в медиа совсем не отделяют частные устройства от арендных. Об этом говорит наша сводка из «Медиалогии» за июнь. Если случается ДТП, никто не уточняет, что это был за самокат. Если вводят новые правила, никто не говорит, что соблюдаться они будут только операторами аренды.

А между тем в авариях чаще фигурируют именно частные СИМ, и именно они ездят без ограничений по скорости, без номеров и без какой-либо ответственности. Но в новостях всё выглядит так, будто виноват кикшеринг. Справку по теме обычно дают только профильные транспортные медиа.

Яркий пример — новость из Смольного, где решили штрафовать водителей на частных СИМ за езду в запретных зонах. Власти предлагают делать это с помощью данных с камер, как при штрафах за парковку.

СИМ — это не только самокаты прокатных сервисов

В большинстве новостей под СИМ подразумевают «самокаты». Что это за устройство, кто на нём ехал, какой мощности был мотор — почти никогда не уточняется. А ведь разница колоссальная.

ПДД относит к категории СИМ:

- электросамокаты;

- электроскейтборды;

- гироскутеры;

- сигвеи;

- моноколеса «и иные аналогичные средства».

Об этом говорит и Илья Абросимов, автор и разработчик проекта «Велогород.Онлайн», дата-аналитик «Центра компетенций городской среды»:

«Самая популярная ошибка в новостях про СИМ — отождествление прокатных электросамокатов со всеми средствами индивидуальной мобильности. Тут надо понимать, что устройств, подходящих под категорию СИМ в разрезе аварийности на данный момент представлено очень много: сигвеи, моноколёса, электромопеды до 4000 Ватт, даже некоторые электробайки свыше 4000 Ватт, и электросамокаты это только часть из них, а прокатные — часть от части».

Илья Абросимов

Автор и разработчик проекта Велогород.Онлайн, дата-аналитик «Центра компетенций городской среды», ООО «СпецДорПроект»

Такие модели могут разгоняться до 50 км/ч и никак не регулируются, но представляют куда большую опасность, чем самокат кикшеринга, который с апреля 2025 года по умолчанию не может набрать скорость выше 20 км/ч.

Так формируется общее впечатление, что во всем виноваты самокаты, хотя реальный риск чаще исходит от частных СИМ с совсем другой мощностью и весом. По данным ГИБДД, по всей России с января по май 2025 года число ДТП с участием таких транспортных средств выросло на 25% год к году, а число погибших — на 29,3%.

При этом операторы кикшеринга отмечают, что в сезоне-2025 число аварий значительно снизилось: у Whoosh с марта по июль почти в два раза (-46%), а у МТС Юрент количество страховых случаев в расчёте на километры уменьшилось почти на 76%.

Аварийность нельзя считать без контекста

По новостям создаётся ощущение, что самокаты опасны для окружающих: как на дороге, так и на тротуаре. Хотя по данным за 2024 год, в ДТП чаще всего страдают сами водители СИМ. Но в официальной статистике МВД никто не разделяет случаи, когда человек упал с самоката или врезался в кого-то.

«После прочтения некоторых материалов, у меня как у читателя в голове складывается картина, что представленные данные с уверенностью говорят о том, что самокаты представляют смертельную угрозу, причём для невинных окружающих больше, чем для себя.

Статистика же в более детальном рассмотрении говорит об обратном — страдают в основном сами водители СИМ, причём и моноколёс и электромопедов, когда нарушают правила дорожного движения.

Так, одно из самых популярных допущений в новостях про СИМ — не указывать, кто именно пострадал в ДТП. Например, по итогам 2024 года где-то в 70% раненых в авариях с участием СИМ — это сами пользователи СИМ, среди смертельных случаев пользователи составляют вообще в 94% погибших, а остальные 6% это два пешехода и велосипедист».

Илья Абросимов

Автор и разработчик проекта Велогород.Онлайн, дата-аналитик «Центра компетенций городской среды», ООО «СпецДорПроект»

Само МВД не облегчает задачу. Так, Научный центр БДД МВД России регулярно публикует сводки по аварийности, где фиксируется рост числа происшествий. Но в них нет данных о росте числа поездок, продаже частных СИМ или расширении флота кикшеринга.

А ведь если количество самокатов и поездок растёт, то и абсолютное число происшествий закономерно увеличивается. Чтобы оценить действительный рост аварийности, нужны относительные показатели — например, число ДТП на 100 тысяч поездок.

Как оформляются новости про самокаты

Подача новостей о самокатах иногда сбивает с толку. Так, на обложку ставят яркую картинку с арендным самокатом, даже если речь о частном ДТП. В нейтральные сюжеты встраивают подборку пугающих историй. А заголовки про общественное мнение строятся на онлайн-опросах без методологии.

Каждая такая мелочь кажется незначительной, но вместе они формируют устойчивый негативный образ. Собрали медиаприёмы, которые искажают восприятие — и объяснили, как это можно улучшить.

На фото всегда кикшеринг, даже если он ни при чём

Даже когда ДТП связано с частным самокатом, публикации часто иллюстрируют устройствами кикшеринга с фирменной окраской. Это во многом объясняется тем, что снимки арендных самокатов гораздо проще найти, а визуальная разница между частными и арендными СИМ для многих неочевидна.

В результате создаётся впечатление, что виноват всегда кикшеринг. Из-за этого пользователи часто не понимают, насколько жёстко регулируются самокаты кикшеринга. Устройства оснащены номерами, поездки отслеживаются, а нарушителей блокируют и при необходимости передают данные властям.

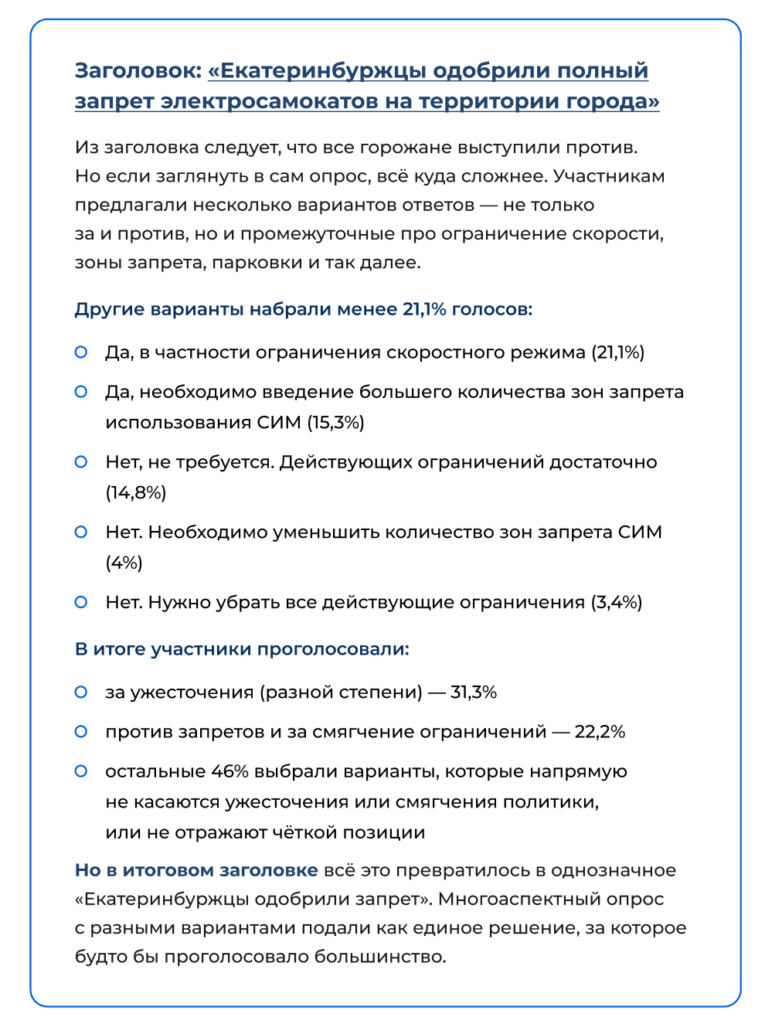

Интернет-голосования превращаются в позицию целого города

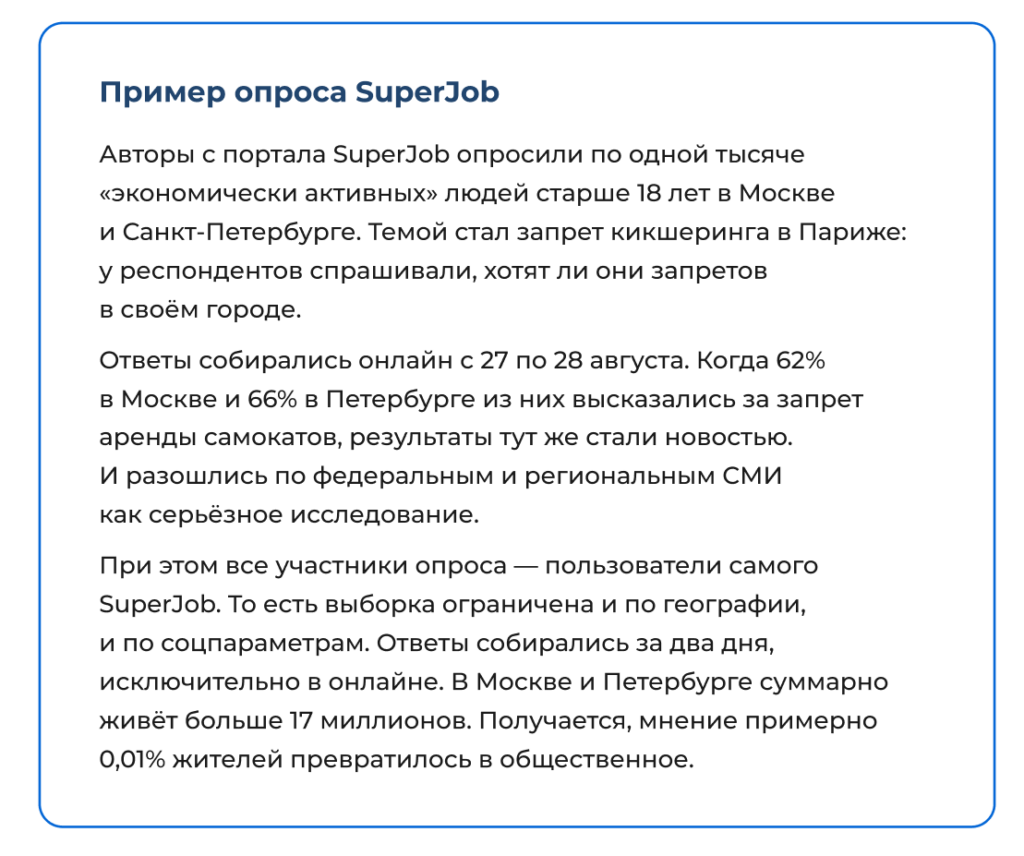

Публичные онлайн-опросы часто превращаются в основу для громких заголовков. Вопросы формулируются так, чтобы направить читателя к нужному ответу, а результаты подаются как срез общественного мнения.

Так появляются материалы с громкими заголовками: «Половина москвичей выступают за запрет самокатов» или «Петербуржцы поддерживают ограничения против кикшеринга». На деле за этими материалами часто стоит пара тысяч респондентов, набранных через онлайн-форму без уточнения методологии и контроля выборки.

Особенно заметна проблема, когда к онлайн-опросам всерьёз прислушиваются крупные медиа. Весной Коммерсантъ опубликовал материал с громким заголовком про голосование среди жителей города по поводу СИМ.

Даже нейтральные сюжеты подаются с тревогой

К качественным новостям авторы обычно добавляют «бэк» — справку, которая должна помогать понять ситуацию. Но вместо объяснения, как устроено регулирование и зачем вводятся зоны, читателю чаще предлагают набор пугающих историй: жалобы, аварии, запреты. Этому способствует накопившийся объём негативных новостей, и тенденцию явно сложно переломить.

Как в этом примере: даже нейтральная новость о зонах поездок в центре Казани сопровождается обзором всех возможных ограничений последних лет.

При этом нет ни слова о том, какой вклад сервис даёт городу. Например, сколько людей используют самокаты для поездок к метро, как они выручают, когда не ходит общественный транспорт — такие данные редко попадают в кадр. Хотя именно они помогают выстроить объективную картину.

Пишут про инфраструктуру без учета СИМ

Минтранс официально поручил регионам доработать инфраструктуру для СИМ: проектировать велодорожки и парковки, рисовать разметки. Но в региональных медиа это инфополе почти не отражается. Велодорожки продолжают описывать как благо исключительно для велосипедистов и «любителей спорта». О самокатах ни слова, хотя на практике они тоже активно используют эти маршруты.

Такая подача мешает сформулировать главный вопрос — как развивать инфраструктуру, чтобы снизить конфликты между пешеходами и пользователями СИМ. В новостях чаще обсуждают запреты, чем организацию движения. Хотя именно понятные маршруты, а не ограничения, могут сделать город безопаснее и удобнее для всех.

Почему это важно

Медиа играют ключевую роль в формировании общественного мнения. Они должны быть площадкой для обсуждения, но в случае с микромобильностью чаще становятся ретранслятором запретительной повестки. А это влияет не только на восприятие, но и на административные решения.

Чиновники часто ссылаются на жалобы жителей и общественную обеспокоенность — а формулировать и усиливать эти сигналы им часто помогают медиа. Когда новости стабильно склоняются к одной стороне — запретить, ужесточить, ограничить, — конструктивного диалога не выходит. И выйти из этого порочного круга мы не можем уже давно.

Все ли так плохо

Скорее нет. Самокаты всё реже представляют как «угрозу городу», и всё чаще — как нормальный элемент городской мобильности.

Даже региональные власти меняют тон: чиновники сами используют СИМ и публично поддерживают работу операторов.

- Так, ко Дню России губернатор Красноярского края Михаил Котюков проехался на самокате Whoosh. Мэр Омска Сергей Шелест прокатился на самокате МТС Юрент и вручил студентам сертификаты на поездки.

- Сейчас уже никого не удивляют кадры, где самокаты используют сотрудники ДПС или коммунальные службы. И это важный сигнал, что микромобильность становится нормой, а не темой для паники.

Позитивные сюжеты появляются не только в пабликах самих операторов. Летние школы вождения, партнёрства с НКО и важные инициативы — об этом всё чаще пишут и региональные СМИ. Да и операторы здесь дают материал для работы: заключают партнёрства с «Лизой Алерт» и другими общественными организациями, демонстрируя социальную ориентированность бизнеса.

В контексте запретов подчёркивают проблемы для самих городов. Когда в Петербурге обсуждали снижение скорости кикшеринга до 10 км/ч и расширение запретных зон, издание «Точка» охарактеризовало происходящее как «крах кикшеринга». А «Деловой Петербург» привели качественные мнения экспертов о том, почему новые меры скорее вредны и опасны для местных жителей.

В региональных медиа всё чаще звучат альтернативные точки зрения. Так, ограничение на электросамокаты в Благовещенске эксперт НИЯУ МИФИ Яков Якубович назвал популистским. По его словам, оно скорее демонстрирует заботу о безопасности, чем реально на неё влияет.

Итак, повестка сдвинулась от «опасных самокатов» к простому вопросу: «а нужны ли нам новые запреты?». В публикациях всё чаще звучат противоречивые мнения: кажется, что люди устали видеть один негатив по отношению к транспорту, которым ежедневно пользуются тысячи людей.

Что делать

Развивать формат общественного обсуждения, привлекать экспертов, пользователей и жителей к участию в диалоге и планировании будущего городов. В конце концов, медиа являются одной из главных площадок для публичного диалога. Редактор издания определяет направленность и границы дискуссии — и именно он несёт ответственность за работу со смыслами.

Общество начало понимать важность микромобильности. Дальше дело за малым: поддерживать выбор людей, создавая правильную повестку в медиа.

Главное не забывать, что СМИ работают в сложной и уже сформированной среде. Поэтому менять призму нужно на уровне общества и государства. Первые шаги уже сделаны, осталось дело за малым.

МТС Юрент

МТС Юрент Whoosh

Whoosh Яндекс Go

Яндекс Go

Делимобиль

Делимобиль Яндекс Драйв

Яндекс Драйв BelkaCar

BelkaCar Ситидрайв

Ситидрайв